...СКОРБНЫЙ

ТРУД

И ДУМ ВЫСОКОЕ СТРЕМЛЕНЬЕ...

Михаил

М.К.

Кюхельбекер приехал на поселение в Бурятию в заштатный городок Баргузин

летом 1831 года. Каким-то образом - то ли по переписке, то ли во время

встречи по пути из Петровского Завода в Баргузин - он получил от Иркутского

гражданского губернатора И. Б. Цейдлера ряд поручений. О характере поручений

И. Б. Цейдлера мы можем догадываться по двум частично сохранившимся

письмам М. К. Кюхельбекера к гражданскому губернатору, одно из которых

опубликовано, а другое хранится в Рукописном отделе Всесоюзной государственной

библиотеки им. В. И. Ленина. В обоих письмах М. К. Кюхельбекер сообщает

о проводимых им агрономических опытах, метеорологических наблюдениях,

о сборе сведений, о развитии земледелия и других отраслей сельского

хозяйства в крае, образцов различных минералов и об отсылке их в Иркутск.

Конечным результатом выполненной М. К. Кюхельбекером по заданию гражданского

губернатора работы явилась рукопись, составленная в виде ответов на

предложенные ему вопросы и отосланная, как явствует из опубликованного

письма, И. Б. Цейдлеру.

Такое активное начало краеведческой деятельности М. К. Кюхельбекера в Баргузине объясняется не только и не столько стремлением декабриста выполнить поручение гражданского губернатора, но и его убеждениями. Ко времени его выхода на поселение большинство узников Петровского Завода пришли к мысли, что задача их дальнейшей жизни в Сибири должна заключаться в культурно-просветительской деятельности, в том, чтобы нести семена знаний в неграмотную массу сибирского населения и тем самым готовить ее к будущим социально-экономическим и политическим преобразованиям.

Одну из задач культурно-просветительной деятельности в Сибири декабристы видели в изучении районов их поселения, в помощи по выявлению к освоению природных ресурсов края. М. К. Кюхельбекер, как свидетельствует его жизнь на поселении, полностью разделял убеждение товарищей. В этом смысле поручение И. Б. Цейдлера пришлось как нельзя кстати. Получив относительную свободу действий, М. К. Кюхельбекер с помощью друзей из местных жителей: охотников, рыбаков, кочующих эвенков и бурят начал собирать сведения о крае, образцы растений, минералов и т. д. Пря этом М. Д. Кюхельбекер вел записи, которые послужили в дальнейшем основой для будущих его статей. Вот что он писал 13 апреля 1836 года об этой стороне своей деятельности редактору журнала "Сын отечества" Н. И. Греч: "Живу около десяти лет в Забайкальском крае, и все, заслуживающее внимания, я, сколько то позволяли мне обстоятельства, старался узнать как можно подробнее. Посылаю Вам образчик моих записок о нашей, как называют здесь эту страну, Даурии...

Судя по письму, им уже было написано более обширное продолжение очерка этнографического характера. Cтатья М. К Кюхельбекера посвящена описанию естественно-географических условий Забайкалья, характеристике основных отраслей хозяйства с точки зрения общего их состояния. Вопросы быта, хозяйства, населения края занимают немного места, так как этой теме была посвящена специальная, не дошедшая до нас статья. Содержание публикуемого очерка, несмотря на некоторые неточности, свидетельствует о широте и разносторонности интересов декабриста, о его наблюдательности, умении подмечать наиболее характерные черты в окружающей его жизни, природе.

Находясь в баргузине, бартья Кюхельбекеры сделали много полезного и в области культуры, и в области пропаганды новой сельскохозяйственной техники и агрономии. Так, например, при прямой помощи Михаила Карловича в 1844 году было открыто в Баргузине русское приходское училище - единственная школа в этом крае. Первая Баргузинская школа имела девять учащихся, трое из которых, надо полагать, были детьми Кюхельбекера, а первым учителем - Михаил Карлович.

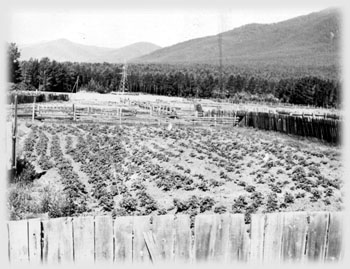

Памятным местом и поныне остался возделанный Михаилом карловичем земельный кчасток, который баргузинцы называют "Карлычево поле". На этом участке были использованы прогрессивные приемы в земледелии. Здесь он занимался полеводством, огородничеством и цветоводством.

При участии Михаила Карловича в верховьях речек Банная и Гремячая были установлены водяные мельницы, а в районе Улюна сооружен кожевенный завод. Теперь эти сооружения не сохранились.

Трагедия Михаила Карловича Кюхельбекера состояла в том, что его личная жизнь сопровождалась большими трудностями, благополучию его семейной жизни мешали всевозможные препятствия.

Как неправославный, он получил разрешение высшего духовенства на брак с Анной Степановной Токаревой. Благочинный Баргузинской церкви 3 июня 1834 года повенчал их, а спустя два года верхнеудинский священник Николай Рубцов донес архиепископу Мелетию о «незаконном» венчании. Дело в том, что баргузинский священик обвенчал Михаила Карловича с женщиной, которая состояла с ним в родстве духовном. Михаил Карлович был крестным отцом младенца девицы Анны Токаревой. В начале 1837 года Духовный Синод расторг брак, а в декабре 1837 года жандармские чиновники переселили М. К. Кюхельбекера в село Елань Иркутской губернии, чтобы этим закрепить развод. Только по ходатайству сестры Михаила Карловича — Юстины Карловны Глинка, ему удалось вскоре вернуться в Баргузин и продолжить свою тяжелую жизнь, так как от установленного государственного пособия он по принципиальным соображениям отказался.

Дом

Купцов Черных - Ивана, Николая, Константина. Братья были баргузинскими

друзьями Михаила Кюхельбекера. Михаил Карлович часто бывал в этом

доме. Первый жилой дом в Баргузине европейской архитектуры - в два

этажа, с деревянными колоннами, открытым балконом, мощными, хорошо

укрепленными подвалами. Дом строился одновременно со строительством

Спасо-Преображенского собора, возводимого в основном на средства братьев

Черных. Строительство дома закончено в 1834 году. С 1904 года в доме

располагался Государственный уездный банк, с 1924 года - отделение

Государственного банка России. До 1987 года в этом здании находилось

отделение Государственного банка СССР. С 1987 года здание передано

в ведение отдела культуры Баргузинского района.

В семье М. К. Кюхельбекера было шесть дочерей: Иустина (рож. 1836 г.), Юлия (рожд. 1840 г.), Александра, (рожд.1845 г.), Екатерина (рожд. Г846 г.), Анна (рожд. 1852 г.) и Анастасия (рожд. 1857 г.).

Михаил

Карлович «пользовался любовью и уважением местных жителей, тунгусов

и бурят, с которыми он вел дружбу. Был их даровным советником во всех

житейских делах и кроме того доктором, разумеется, даровым». (В.Т. Кубалов

«Каторга и ссылка». № 8. 1925 г. стр.161). «До конца своей жизни М.К-

Кюхельбекер, остался верен своим убеждениям, которые повели его в ссылку...»

(газета А. И. Герцена и II. П. Огарева «Колокол», Лондон, 15 января

1860 г.).

Умер

Михаил Карлович в 1859 году и похоронен на Баргузинском кладбище. Точное

местонахождение могилы М. К. Кюхельбекера не было известно до 1989 года,

но в вероятном месте был сооружен памятник декабристу, много сделавшему

для развития Баргузинского края.

Настоящее

захоронение Михаила Карловича Кюхельбекера на старом Баргузинском кладбище.

Установлено в июне 1989 года во время проведения раскопок на кладбище

членами экспедиции "Мегаморв-Петефи" (см. "Тайна

баргузинского кладбища"). Было известно, что Михаил

Карлович ещё при жизни выбрал себе место для могилы. Он огородил его

крепкими лиственничными столбами. С южной стороны ограды он сделал калитку.

Через год после смерти Михаила Карловича умерла его младшая дочь Анна,

родившаяся в 1857 году. Анна Степановна , жена Михаила Карловича, похоронила

дочь рядом с мужем, с левой стороны от его могилы. Эти общеизвестные

историкам факты подтвердились при вскрытии захоронения. Акт об идентификации

останков декабриста был подписан в Ленинграде в 1990 году в Академии

наук СССР.

В

начало страницы В

начало страницы

::Главная:: ::О

восстании:: ::О Баргузине:: ::Новая

жизнь:: ::В памяти:: ::О

музее::

Web-design

- А. Шадрин © Компьютерный центр Уринской средней школы

|

|

КЮХЕЛЬБЕКЕР

Михаил Карлович

(1798 - 1859)

Лейтенант Гвардейского экипажа.

Воспитывался

в Морском кадетском корпусе, куда поступил в 1711 году. В Гвардейский

экипаж зачислен 02.02.1814 года.

С

1812 года плавал по Балтийскому морю, в 1819 году на бриге "Новая Земля"

плавал в Северный Ледовитый океан к берегам Новой Земли, в 1821-1824

годах совершил плавание вокруг света на Камчатку на шлюпе "Аполлон",

награжден орденом Владимира 4 степени.

Крестьян

не имел. Членом Северного общества не был, участник восстания на Сенатской

площади. С Сенатской площади сам явился к великому князю Михаилу Павловичу

и был отведен в канцелярию Семеновского полка. Осужден по V разряду

и по конфирмации 10.07.1826 года приговорен в каторжную работу на 8

лет, срок сокращен до 5 лет - 22.08.1826 года. Сначала находился в Кегсгольме.

В

Сибирь отправлен из Петропавловской крепости 05.02.1827 года.

Приметы:

рост 2 аршина 7 7/8 вершка, "лицо белое, продолговатое, глаза карие,

нос большой, остр, широковатый, на левую сторону кривоват, волосы на

голове и бровях темнорусые".

Доставлен

в Читинский острог 22.03.1827 года, поступил в Петровский Завод в сентябре

1830 года.

По

окончании срока указом 10.07.1831 года обращен на поселение в заштатный

город Баргузин Иркутской губернии.

Состоял

в браке с мещанкой Анной Степановной Токаревой, дочерью его квартирной

хозяйки. Имел от нее шестерых дочерей. Несмотря на неоднократные ходатайства,

разрешения на брак от Синода не получил. По поводу постановления Синода

о расторжении брака Михаил Кюхельбекер дал следующую подписку: "1837-го

марта 5-го дня в присутствии Баргузинского словесного суда судьею сего

суда объявлено мне решение Правительствующего Синода, и потому, если

меня разлучают с женою и детьми, то прошу написать меня в солдаты и

послать под первую пулю, ибо мне жизнь не в жизнь. Михаила Кюхельбекер".

Выражения этой подписки были признаны "неуместными" и повлекли за собой

распоряжение о переводе его из Баргузина в другое место "ближе к надзору

начальства, усилив таковой за ним надзор".

Перевод

этот состоялся после некоторой отсрочки для приведения в порядок дел

в с. Елань Иркутского округа, но по ходатайству его сестры Ю.К. Глинки,

отменен по всеподданнейшему докладу 23.02.1838 года.

По

амнистии 26.08.1856 года восстановлен в правах потомственного дворянства,

по высочайшему повелению освобожден от надзора 12.12.1858.

В

1858 году обращался к министру финансов с просьбой о выдаче ему разрешения

на разработку золотых россыпей в Восточной Сибири.

Умер

и похоронен в Баргузине.

Занимался

сельским хозяйством, внедрял передовые агротехнические приемы. Выращивал

не только зерновые культуры, но и овощи, имел сад. До сих пор в Баргузине

есть "Карлово поле". Вел астрономические и метеорологические наблюдения,

занимался картографированием Байкала

|